日干しレンガに挑戦

日本には優れた左官技術がありますが、日干しレンガはなぜが造られてきませんでした。左官 松木憲司氏(現代の名工)に指導いただき、大学の土を使った日干しレンガのインテリアづくりに学生がチャレンジしました。

日本には優れた左官技術がありますが、日干しレンガはなぜが造られてきませんでした。左官 松木憲司氏(現代の名工)に指導いただき、大学の土を使った日干しレンガのインテリアづくりに学生がチャレンジしました。

アイト・ベン・ハッドゥに憧れて

古代から、ヒトは建築を造るために「日干しレンガ」を使用してきました。日干しレンガを用いた建築は環境負荷の少ないエコロジカルな建築技術として世界でも注目されており、フランス、ドイツなどで研究が進んでいます。アフリカ・モロッコにある「アイト・ベン・ハッドゥ」の日干し煉瓦建築は世界文化遺産として登録されています。

古代から、ヒトは建築を造るために「日干しレンガ」を使用してきました。日干しレンガを用いた建築は環境負荷の少ないエコロジカルな建築技術として世界でも注目されており、フランス、ドイツなどで研究が進んでいます。アフリカ・モロッコにある「アイト・ベン・ハッドゥ」の日干し煉瓦建築は世界文化遺産として登録されています。

三河の土で

土に恵まれた三河地方に大学があります。身近な土を使おうと、試掘をして土を確認したのち、許しをいただいたのち大学構内で日干しレンガの原料となる土を採りました。

土に恵まれた三河地方に大学があります。身近な土を使おうと、試掘をして土を確認したのち、許しをいただいたのち大学構内で日干しレンガの原料となる土を採りました。

日干しレンガのつくり方

暑い中、みんなで掘った土に消石灰を容積で15%くらい混ぜ、型枠に入れて突き堅め、型から抜きます。根っこや葉っぱも入っていますが、それも味わいになるだろうとそのまま使いました。型から外したレンガは、風通しのよい日陰で乾かします。

大型の型枠もつくったりしましたが、運ぶ時に壊れやすいことがわかりました。ひとが持ちやすいサイズでレンガつくられてきた理由がわかる気がしました。

風通しのよい日陰でレンガを乾かします。

積み上がるごとに、はじめて見る土の表情

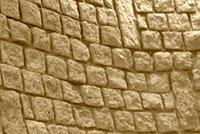

日干しレンガを半割りにして、テッセラ面を見せながら積みました。目地を深めにすることで、日干しレンガの力強さが出てきます。

よく見ると、根っこや葉っぱも混じっています。知っているはずの「土」が全く違う表情で存在しています。味わいのある壁が立ち上がりました。

よく見ると、根っこや葉っぱも混じっています。知っているはずの「土」が全く違う表情で存在しています。味わいのある壁が立ち上がりました。